SEI IN HOME / Blog / Disturbi Specifici dell'Apprendimento / Disortografia

Disortografia

- Argomenti: Disturbi Specifici dell'Apprendimento

La disortografia è un disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) che compromette la capacità di acquisire e applicare correttamente le regole ortografiche. Si manifesta come una difficoltà di conversione (o transcodifica) del linguaggio orale in linguaggio scritto, causando errori persistenti di tipo fonologico e non fonologico.

Nonostante un’intelligenza nella norma e un’adeguata esposizione all’insegnamento della scrittura, i bambini con disortografia incontrano difficoltà nel trascrivere correttamente le parole. Questi errori non derivano da distrazione o mancanza di studio, ma da una difficoltà specifica nel processo di automatizzazione delle regole ortografiche.

Disortografia e disgrafia: quali sono le differenze?

È importante distinguere la disortografia dalla disgrafia, poiché sono due disturbi differenti, sebbene possano coesistere. La disortografia riguarda l’aspetto linguistico della scrittura, ovvero la corretta rappresentazione grafemica delle parole. La disgrafia, invece, è un disturbo della componente motoria della scrittura: il bambino ha difficoltà nel tratto grafico, nella gestione dello spazio sul foglio e nella fluidità del movimento.

Valutazione diagnostica

La diagnosi di disortografia viene generalmente effettuata a partire dalla fine della seconda elementare, quando il bambino ha avuto il tempo di consolidare l’apprendimento delle regole ortografiche di base. La valutazione deve essere condotta da specialisti, come neuropsichiatri infantili, logopedisti e psicologi esperti in disturbi dell’apprendimento, che valutano la presenza di errori ricorrenti come:

- Errori fonologici: scambio di lettere simili per suono (es. “tavolo” scritto “davolo”) o omissione di suoni deboli (es. “prato” scritto “pato”).

- Errori non fonologici: omissione o aggiunta di lettere (es. “pianta” scritto “pinta”), inversione di lettere all’interno della parola (es. “stop” scritto “tsop”) o errori nella segmentazione (es. “ancora” scritto “an c’ora”).

- Errori di separazione o fusione delle parole: parole unite erroneamente (es. “lavagna” scritto “la vigna”) o separate impropriamente (es. “perché” scritto “per ché”).

- Errori nelle regole ortografiche: difficoltà con accenti (es. “perché” scritto “perche”), doppie (es. “palla” scritto “pala”), uso improprio dell’h nel verbo “avere” (es. “ho mangiato” scritto “o mangiato”) e confusione tra grafemi simili (es. “quadro” scritto “cuadro”).

- Errori lessicali e grammaticali: difficoltà nell’uso corretto di omonimi (es. “lago” e “l’ago”) o nel riconoscere suffissi e prefissi corretti nelle parole derivate.

Questi errori possono variare per frequenza e intensità in base al livello di severità del disturbo, che può essere lieve, moderato e grave in relazione all’entità dello scostamento dei punteggi ottenuti nelle prove rispetto alla media della popolazione scolastica per quel grado di istruzione.

Cosa fare dopo la diagnosi?

Una volta ottenuta la diagnosi di disortografia, è fondamentale attivare un percorso di potenziamento specifico con il supporto di professionisti. Intervenire precocemente, già a partire dalla scuola primaria, permette di potenziare le abilità deficitarie e di favorire un miglioramento progressivo.

In questo contesto, possono essere molto utili le app di teleriabilitazione, come quelle basate sulla piattaforma RIDInet, che permettono ai bambini di esercitarsi in modo strutturato e personalizzato, con il supporto del professionista anche a distanza. Questi strumenti digitali offrono un allenamento specifico sulle difficoltà ortografiche, rendendo il percorso riabilitativo più flessibile ed efficace.

Un aspetto cruciale è separare il momento della riabilitazione da quello dei compiti scolastici. La riabilitazione deve essere uno spazio dedicato al miglioramento delle competenze specifiche, con esercizi mirati e personalizzati, mentre i compiti sono attività scolastiche che non dovrebbero trasformarsi in un’occasione di potenziamento forzato. Mantenere distinti questi due momenti aiuta a ridurre lo stress e favorisce un apprendimento più sereno ed efficace.

Cosa fare a scuola?

È utile informare gli insegnanti affinché possano applicare misure compensative e dispensative previste dalla normativa 170 sui DSA, come considerare il contenuto e non la forma degli elaborati scritti e/o l’uso del computer con correttore ortografico e sintesi vocale.

L’uso di software di scrittura come Geco e SMX studio, può essere introdotto già parallelamente all’intervento riabilitativo per garantire una scrittura funzionale, quando gli errori ortografici compromettono la comprensibilità dei testi prodotti. L’obiettivo è rendere il bambino più autonomo e ridurre il carico cognitivo durante la scrittura. Per esempio, l’utilizzo di Geco per l’esecuzione dei compiti a casa consente di lavorare sulla consapevolezza dell’errore, riducendo al contempo la frustrazione legata al compito di scrittura.

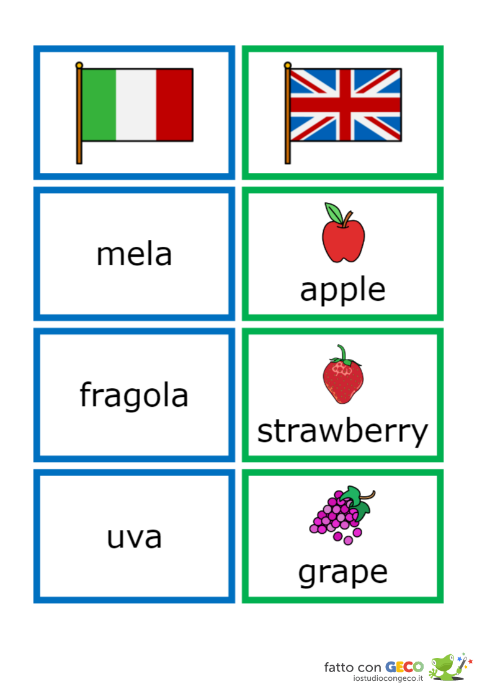

Va inoltre considerato che la disortografia può rendere più complesso l’apprendimento delle lingue straniere, soprattutto quelle con un’ortografia meno trasparente, come l’inglese. Gli studenti con disortografia possono avere difficoltà nel riconoscere le corrispondenze suono-lettera e nella memorizzazione dell’ortografia corretta delle parole. In questi casi, è utile adottare strategie didattiche personalizzate, come l’uso di mappe concettuali, esercizi di ascolto e software specifici.

A cura di Elisa Carli – Psicologa e Direttrice del Centro di Apprendimento Anastasis