SEI IN HOME / Blog / Disturbi Specifici dell'Apprendimento / Il ruolo della famiglia nella stesura del PDP: tra diritti, dialogo e responsabilità

Il ruolo della famiglia nella stesura del PDP: tra diritti, dialogo e responsabilità

- Argomenti: Disturbi Specifici dell'Apprendimento

Introduzione: un diritto condiviso

In Italia, secondo i dati MIUR più recenti, oltre 318.000 studenti presentano una certificazione di Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA).La Legge 170/2010, assieme alle Linee Guida del 2011, è stata pensata per garantire a questi alunni pari opportunità di apprendimento e successo scolastico, promuovendo una didattica realmente inclusiva.

Come sottolineato dall’Associazione Italiana Dislessia (AID):

📌 “il PDP non è un privilegio, ma uno strumento per equilibrare il campo da gioco, affinché ogni studente possa esprimere al meglio il proprio potenziale”.

In questo contesto, il ruolo della famiglia non è marginale. È invece centrale nella costruzione e nella validazione di un percorso educativo efficace, equilibrato, e sostenibile.

Il valore giuridico del PDP

Il Piano Didattico Personalizzato è a tutti gli effetti un atto amministrativo redatto dalla scuola e firmato da docenti, dirigente scolastico e genitori. È obbligatorio per tutti gli alunni con DSA certificati.

Il PDP ha valore legale in quanto:

- attesta l’impegno della scuola nel garantire misure e strumenti adeguati;

- diventa riferimento formale in caso di contenzioso scolastico;

- costituisce la base operativa per l’applicazione delle misure compensative e dispensative durante gli esami di Stato (come previsto dalle Ordinanze Ministeriali);

- rientra negli atti ufficiali della carriera scolastica dello studente e deve essere protocollato.

Importa è sapere anche che il PDP è un documento sempre modificabile: può essere aggiornato nel corso dell’anno scolastico, in accordo con il consiglio di classe e la famiglia, attraverso un confronto aperto e costruttivo. Se una strategia, uno strumento o una misura non risultano efficaci o adeguati, è possibile modificare il documento per adattarlo all’evoluzione delle esigenze dello studente.

Un documento da costruire insieme

La natura giuridica del PDP e la sua obbligatorietà non rende il suo processo di stesura unilaterale. La famiglia ha diritto a essere coinvolta, a visionare il documento con calma prima della firma, a confrontarsi con i docenti e a condividere le osservazioni di specialisti che seguono l’alunno, ma anche il dovere di essere parte del processo. Un PDP efficace nasce infatti dall’incontro di prospettive: l’osservazione didattica dei docenti, le esperienze educative dei genitori, i dati clinici e funzionali forniti dai professionisti. Solo così può diventare un documento realmente personalizzato e orientato al successo formativo.

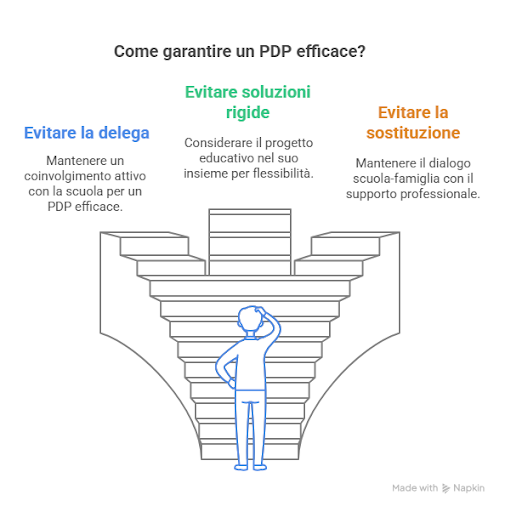

Approcci da evitare

Dalla pratica quotidiana emergono alcune situazioni da evitare, per non trasformare il PDP in un atto formale privo di un reale impatto:

1. Delegare tutto alla scuola

Alcune famiglie si limitano a firmare il PDP senza leggerlo con attenzione o senza fare domande. È un atteggiamento comprensibile, spesso legato alla fiducia nei confronti dei docenti e della scuola. Tuttavia, questo tipo di delega può generare lacune all’interno del PDP.

La scuola compie un lavoro complesso che non può svolgere al meglio senza il punto di vista della famiglia, fondamentale per fornire informazioni su ciò che succede a casa.

Partecipare attivamente alla stesura del PDP – anche solo comprendendo le scelte fatte dai docenti alla luce della diagnosi – significa essere genitori consapevoli, in grado di:

- comprendere il lavoro educativo e didattico svolto dalla scuola;

- condividere esperienze pregresse, come strumenti già testati, strategie risultate utili o inefficaci;

- monitorare l’attuazione del piano nel corso dell’anno e intervenire, se necessario, in caso di disallineamenti tra quanto stabilito e quanto messo in pratica.

La partecipazione della famiglia non è solo un diritto, ma anche una risorsa preziosa per costruire un percorso davvero efficace e coerente per il benessere e la crescita dell’alunno.

2. Rivendicare decisioni non negoziabili

Può accadere che alcuni genitori avanzino richieste molto specifiche – ad esempio: “Per mio figlio solo verifiche con domande a scelta multipla” – senza tenere conto della coerenza didattica e valutativa dell’intero consiglio di classe, di come una richiesta possa cambiare di materia in materia o a seconda dell’età. Spesso queste richieste nascono da vissuti pregressi o misconcezione. È fondamentale distinguere i diritti da tutelare da quelle decisioni che rientrano nelle competenze pedagogiche dei docenti, in quanto professionisti della progettazione didattica.

Un genitore deve premurarsi che sia rispettato:

- l’uso degli strumenti compensativi;

- l’organizzazione equilibrata delle verifiche e delle interrogazioni che evita quindi le sovrapposizioni;

- il diritto a tempi aggiuntivi e a verifiche personalizzate;

- etc.

Questo tipo di approccio favorisce un dialogo costruttivo con la scuola e con i singoli docenti, che talvolta si sentono in contrapposizione con le famiglie, percependo alcune richieste come un attacco alla propria professionalità. È un terreno delicato, perché sia le famiglie che gli insegnanti portano spesso con sé vissuti significativi legati al tema del PDP e dei DSA. Quando entrambe le parti si pongono in modo rigido o assoluto, si rischia di generare tensione e confusione, con un impatto negativo soprattutto su chi è al centro di tutto: lo studente, che paradossalmente è l’unico a non essere coinvolto direttamente in questa fase.

3. Delegare ai professionisti il confronto con la scuola

È fondamentale che i genitori si sentano accompagnati, non sostituiti, nel rapporto con la scuola. I professionisti – psicologi, logopedisti, educatori – possono offrire un supporto prezioso, aiutando la famiglia a comprendere la diagnosi, a interpretare correttamente il PDP, a orientarsi tra misure dispensative e strumenti compensativi. Possono anche fornire indicazioni su come rivolgersi alla scuola in modo costruttivo, soprattutto quando qualcosa sembra mancare o non funzionare.

Tuttavia, il contatto diretto con la scuola deve essere mantenuto dalla famiglia, perchè è la base di ogni alleanza educativa efficace.

Il coinvolgimento dei professionisti è utile e, in alcuni casi, necessario, ma deve avvenire a partire da un rapporto già attivo e collaborativo tra genitori e docenti. In questo modo, il professionista non sostituisce, ma rafforza la comunicazione, favorendo una rete coesa, chiara e orientata al benessere reale dello studente.

La verità è che ognuno deve fare la propria parte:

- I docenti sono chiamati a mettere in campo le proprie competenze professionali e le osservazioni raccolte in classe, integrandole con le indicazioni contenute nella diagnosi.

- I genitori devono condividere le difficoltà osservate a casa, insieme alle esperienze positive o problematiche vissute negli anni scolastici precedenti.

- I professionisti hanno il compito di fare da ponte tra le informazioni diagnostiche e le difficoltà pratiche riscontrate durante lo svolgimento dei compiti, aiutando a interpretare bisogni e strategie.

Solo attraverso la collaborazione tra scuola, famiglia e specialisti è possibile costruire un percorso efficace, con un obiettivo comune: il benessere e il successo formativo degli studenti con DSA.

Conclusioni:

Dopo aver chiarito cos’è il PDP, quale sia la sua valenza, quali approcci è meglio evitare, è chiaro che una collaborazione autentica e rispettosa tra scuola, famiglia e professionisti è la chiave per rendere davvero efficace il PDP.

Una famiglia consapevole e coinvolta:

- raccoglie e comunica le difficoltà vissute a casa;

- mantiene aggiornati i docenti sui percorsi di potenziamento o su nuove informazioni cliniche;

- favorisce, quando necessario, il confronto con gli specialisti nel rispetto dei ruoli;

- chiede la revisione del PDP quando gli strumenti o le strategie si rivelano non efficaci.

Solo così si costruisce una rete educativa solida, capace di mettere al centro non solo il disturbo, ma la persona, il percorso e il potenziale dello studente

Il PDP non è una formalità né una dichiarazione d’intenti, ma uno strumento vivo, la sua efficacia dipende dalla capacità delle parti di dialogare in modo chiaro, rispettoso e competente. La famiglia ha il diritto e il dovere di essere presente, senza invadere, ma nemmeno scomparire.

Come in ogni buona alleanza educativa, l’equilibrio sta nella reciprocità dei ruoli, nella trasparenza delle scelte, nella condivisione delle responsabilità.

A cura di: Chiara Tomesani – Psicologa del Centro di Apprendimento

Bibliografia e Sitografia

- Legge 170/2010: Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

- Linee Guida MIUR per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA (2011): Linee guida DSA – MIUR

- Decreto Attuativo 5669/2011: Testo completo e allegati

- Associazione Italiana Dislessia (AID): www.aiditalia.org

- Centro di Apprendimento Anastasis: www.anastasis.it

- MIUR – Area Inclusione: www.miur.gov.it/inclusione

- La normativa vigente e le tutele ad esse collegate.

- Come leggere e comprendere una diagnosi.

- Il PDP come alleato dell’apprendimento.

Webinar

“Un ripassino su…” è la serie di webinar formativi Anastasis progettata per riscoprire e consolidare le conoscenze fondamentali su un argomento.In soli 30 minuti, ogni sessione offre un’efficace sintesi di...

- PDP - Piano Didattico Personalizzato

- Mar 18 Mar '25

- 17:00 -

- 17:30